豆腐ようは「なぜ赤いのか」「なぜ手間をかけたのか」を知ると、味の見え方が変わる発酵食品です。

この記事では、中国の腐乳を起点に、琉球で泡盛と米麹を使って沖縄流に改良された理由(保存性や塩分の考え方)を整理し、琉球王朝での位置づけ(王族用・冊封使をもてなす外交食)までを時系列で解説します。

あわせて、紅麹の赤が当時の価値とどう結びついたか、現代の安全の考え方(サプリ騒動との違い)も整理。豆腐ようの全体像は別ガイドへつなぎます。

豆腐ようの全体像については『豆腐よう完全ガイド』をご覧ください」この記事はその一部です。

- ・豆腐ようのルーツがわかる:中国の腐乳が起点

- ・沖縄流に改良した理由がわかる:泡盛×米麹で減塩/保存性

- ・王朝での位置づけがわかる:王族用/冊封使接待の外交食

- ・赤い理由と価値がわかる:紅麹の赤=高級の意味づけ

- ・安全の考え方がわかる:紅麹サプリと伝統発酵の違い

第1章 | 島豆腐のポテンシャルと「温かい」伝統

豆腐ようの母体、「島豆腐」の秘密

ニーニー

ニーニーまずは豆腐そのものの話か。確かに、沖縄の豆腐は本土のやつより硬いよな。チャンプルーにしても崩れないし。

うむいちゃん

うむいちゃんそう! その「硬さ」が大事なの。 島豆腐はタンパク質が本土の豆腐の約1.3倍もあって濃厚。だからこそ、長い期間発酵させても崩れずに、あのねっとりした食感を生み出せるのよ。 強い波風に耐えるウチナーンチュのように、お豆腐もたくましく進化したんだねぇ……。(涙)

「生絞り法」という、大豆を挽いて呉汁(ごじる)にした状態で煮込む本土の製法に対して、沖縄では絞って豆乳にしてから煮込む「生絞り地釜製法」が主流だったりする。

法律さえも動かした「温かい豆腐」への愛

ここでちょっと寄り道だけど、どうしても話しておきたい「愛」のエピソードがあるの。

通常、日本の食品衛生法では、豆腐は水にさらして冷やして売らないといけないの。

菌が繁殖しないようにね。でも、沖縄のスーパーに行くと、アチコーコー(熱々)のまま袋に入って売られている豆腐があるでしょ?

スポンサーリンク

あれ、実は「特例」なんだって!

沖縄の人たちが「温かい豆腐じゃなきゃ味が落ちる!」「伝統を守らせてくれ!」って訴え続けて、法律の例外として認められているのよ。

すごくない!?

「美味しいものを食べたい」っていう庶民の情熱が、国をも動かしたんだよ!?

ニーニー

ニーニーへぇ~! 俺たちがいつも食べてる熱い豆腐は、先人たちが国と戦って守った権利だったわけか。ありがたく食わんといかんな。

| 特徴 | 島豆腐(沖縄) | 本土の豆腐(木綿・絹) | 備考 |

| 硬さ | 非常に硬い | 柔らかい~普通 | 炒め物や長期発酵に適正 |

| タンパク質 | 本土比 約1.3倍 | 基準値 | 栄養密度が高い |

| 販売形態 | 温かいまま販売可(特例) | 冷水冷却が義務 | 食品衛生法の例外措置 |

| サイズ | 1丁 800g~1kg | 1丁 300g~400g | 消費量の多さを反映 |

豆腐ようの歴史 | 外交の重圧と守礼の心

中国「腐乳」からの伝来と変容

まずは、時間を遡って歴史の旅に出かけましょう。豆腐ようのルーツは、中国にあると言われているの。中国には「腐乳」と呼ばれる発酵豆腐があって、これに関する最も古い記述は1610年の『蓬籠夜話』にまで遡るんだって。1596年の『本草綱目』にも記載があるかもしれないという説もあるくらい、とてつもなく長い歴史があるの。

でもね、ここで声を大にして言いたいのは、沖縄の人たちは中国のものをただ真似しただけじゃないってこと!ここが大事なポイントさぁ。

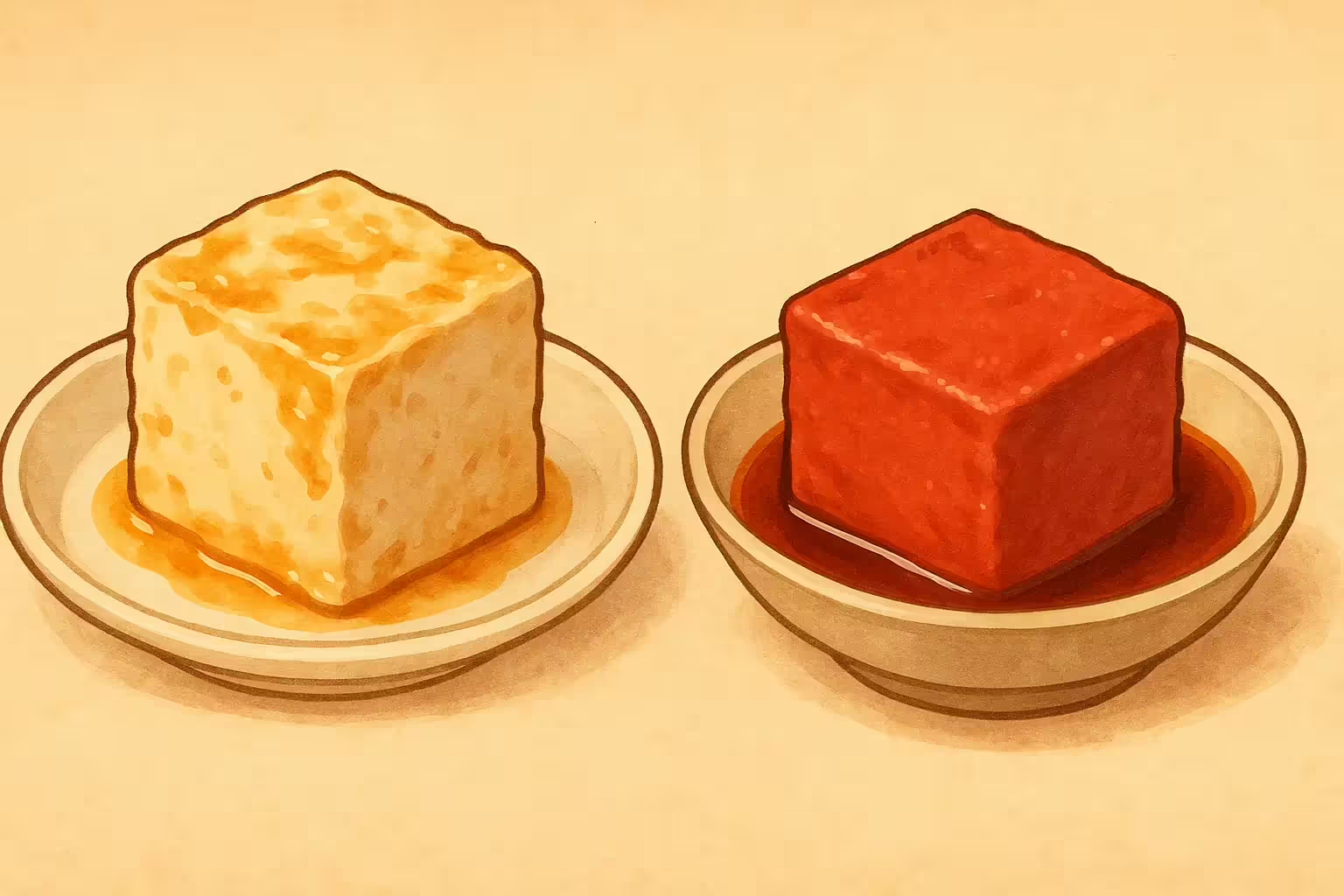

中国の腐乳は、一般的に塩分が高くて、種類によっては強烈な匂い(「臭豆腐」とはまた違うけど、かなり癖があるものも)があるの。保存性を高めるために塩水に漬け込んだりするんだけど、琉球の人たちはこれを、沖縄の気候と味覚に合わせて劇的に進化させたの。

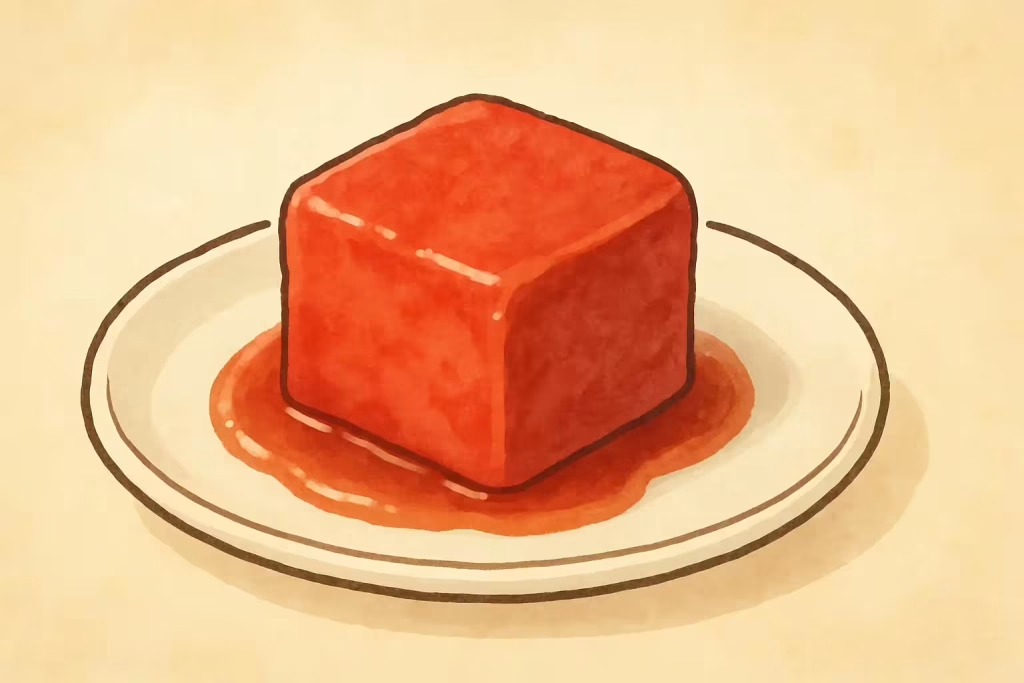

どう変えたか?それはね、沖縄の宝である蒸留酒「泡盛」と、鮮やかな赤色を生み出す「紅麹」をふんだんに使ったこと。これによって、塩辛さを抑え、まろやかで上品な甘みとコクを持つ、全く新しい「宮廷料理」へと昇華させたのよ。

琉球王国と冊封使 | 命がけの接待

1429年から1879年まで続いた琉球王国。この小さな島国は、中国(明・清)と日本(薩摩藩)という二つの巨大な力に挟まれながら、必死に独立を保っていたの。

中国から新しい王様の即位を認めてもらうためにやってくる使節団、「冊封使」。彼らは数百人規模でやってきて、数ヶ月間も滞在するの。その間、琉球王府は国家の威信をかけて彼らをもてなさなきゃいけない。もし機嫌を損ねたら……国の存亡に関わるかもしれない。

そんな極限の緊張感の中で開かれたのが、首里城や御茶屋御殿(うちゃやうどぅん)での豪華絢爛な宴よ。

想像してみて……。美しい朱色の琉球漆器に盛られた、真っ赤な豆腐よう。それを口にした冊封使が、「ほう、これは珍味だ」と微笑む瞬間。その一瞬のために、料理人たちはどれだけの夜を徹して仕込みをしたんだろう。

あぁ……(号泣)。ダメだ、また涙が止まらないよぉ!「美味しくなってくれ、国を守ってくれ」って祈りながら、カビの生え具合を見守る料理人たちの背中が見える……見えるよぉ!そのプレッシャーたるや、今の私たちの仕事のストレスなんて比じゃないわ。そんな想いが、あの一粒に込められていると思ったら、うむいちゃん、尊すぎて膝から崩れ落ちそうさぁ……うぅぅ……。

ニーニー

ニーニーおいおい、また泣き出した! でもまあ、確かに「たかがつまみ」じゃなくて「外交の武器」だったってことか。昔の料理人は戦士だったんだな。

| 時代 | 出来事 | 豆腐よう・食文化との関連 |

| 1429年 | 琉球王国の成立 | 中国との交易が本格化し、大豆加工技術や紅麹が伝来する土壌ができる。 |

| 1609年 | 薩摩藩の侵攻 | 日本と中国の両方の食文化の影響を受け、独自の「琉球料理」が洗練される。 |

| 1683年 | 冊封使・汪楫 来琉 | 滞在中に多くの書を残し、御茶屋御殿での宴など、接待文化が成熟する。 |

| 1879年 | 廃藩置県(沖縄県設置) | 王国時代の宮廷料理が民間に広がる契機となるが、一部は継承の危機に。 |

| 1945年 | 沖縄戦 | 壊滅的な被害を受けるも、戦後の混乱期を経て食文化が復興する。 |

「赤」に込められた高貴な意味

豆腐ようのあの美しい「赤」。あれはただの色じゃないの。琉球において「赤」は特別な意味を持っていたのよ。紅型(びんがた)の衣装や、首里城の正殿を見ればわかるように、赤は高貴さや魔除けの象徴でもあったの。

この赤色を出しているのが「紅麹菌」。彼らが作り出す色素(モナスコルブリンなど)が、豆腐を鮮やかに染め上げるの。王族や貴族しか口にできなかったこの料理が、赤い衣をまとっていること自体が、その特別さを物語っていると思わない?

あぁ、高貴な赤……。平民だったらうむいちゃん、一生食べられなかったかもしれない。今の時代に生まれて本当によかった……(しみじみ)。

2024年「紅麹」問題と、琉球伝統製法の安全性について

ニーニー

ニーニー感動してるとこ悪いけどよ、ここ最近のニュースで「紅麹」が怖いって話もあるだろ? 歴史があっても、毒があったら意味ないぜ。

うむいちゃん

うむいちゃんもちろん、そこは一番大事なところです。 結論から言うと、伝統的な「豆腐よう」と、問題になったサプリメントは全く別物です。

2024年、紅麹(べにこうじ)を使用したサプリメントに関するニュースが報道され、多くの方が不安を感じられたことと思います。「豆腐ようの鮮やかな赤色も紅麹由来だけど、本当に大丈夫なの?」という疑問を持たれるのは、食の安全を考える上で極めて健全で当然の反応です。

うむいちゃんも、このニュースに接した時は大きな衝撃を受けました。しかし、だからこそ私たちは、感情論ではなく客観的な事実に基づいて、この伝統食品の安全性を見つめ直す必要があります。

ここで、まず最も重要な結論をお伝えします。沖縄の伝統食品「豆腐よう」に使用される紅麹と、健康被害が報告されたサプリメントの紅麹は、その「菌株」も「製造プロセス」も明確に異なります。

以下の表は、その違いを整理したものです。

| 比較項目 | 豆腐よう(伝統食品) | 問題となったサプリメント |

| 使用される菌株 | 沖縄で数百年選抜されてきた伝統株 | 特定成分を高産生するよう改良・培養された株 |

| 製造目的 | タンパク質の分解・熟成・風味付け | 特定成分(モナコリンKなど)の濃縮・抽出 |

| 摂取スタイル | 嗜好品として少量を味わう | 濃縮成分を毎日継続的に摂取する |

私たちが継承している豆腐よう作りは、特定の成分だけを抽出するような工業的な操作を行いません。あくまで、豆腐という食材全体を、麹の力でゆっくりと時間をかけて熟成させる「全食品」としてのアプローチです。この製法の違いこそが、数百年もの間、人々の健康を支え続けてきた実績の根拠なのです。

現在流通している豆腐ようの紅麹は、定期的な検査により安全性が確認されています。科学的な安全性データや、カビ毒(シトリニン)検査の詳細な仕組みについては、別記事『豆腐ようと紅麹の安全性:科学的見地からの徹底解説』にて、専門家の監修のもと詳しく公開しています。不安を解消するために、ぜひ併せてご覧ください。

「赤」に込められた高貴な意味と、発酵が織りなす色彩の魔術

豆腐ようのあの深く、吸い込まれるような美しい「赤」。あれは着色料で染めたものではありません。発酵という自然の営みが作り出す、生命の色そのものなのです。

琉球王朝時代において、「赤」はただの色以上の意味を持っていました。首里城正殿の燃えるような朱色、紅型(びんがた)衣装の華やかさを見ればわかるように、赤は「太陽」や「生命力」の象徴であり、悪霊を払う強力な「魔除け」の色でもありました。

この高貴な赤色を生み出している正体が「紅麹菌(ベニコウジカビ)」です。彼らは豆腐のタンパク質を分解し、あのチーズのような滑らかな食感を生み出す過程で、鮮やかな赤色色素(モナスコルブリンやルブロパンクチンなど)を生成します。

スポンサーリンク

つまり、あの赤色は「美味しく熟成されましたよ」という紅麹からの合図でもあるのです。

王族や貴族しか口にできなかったこの料理が、赤い衣をまとっていること。それは、この料理が単なる栄養摂取のための食事ではなく、神や祖先に捧げ、あるいは高貴な客人を魔から守りもてなすための「儀礼の食」であったことを物語っています。かつての平民には手の届かなかった憧れの赤。それを今、私たちが日常の晩酌で楽しめるということの豊かさを、噛みしめずにはいられません。

6. 現代に受け継がれる物語 | 松島よう子さんと祖母の壺

最後に、この素晴らしい文化を現代に繋いでいる一人の女性、沖縄出身のモデル・松島よう子さんの物語でこの記事を締めくくりたいと思います。彼女は現在、豆腐よう作りの伝承者としても活動されていますが、その原点には、ある原風景がありました。

松島さんの家には、昔からおばあちゃんが家族のためだけに仕込む「秘伝の壺」があったそうです。それは決して外に売り出されることはなく、親戚が集まる特別な祝いの席でのみ、家の奥まった部屋からうやうやしく運ばれてくる「宝物」でした。

お父さんが焼いた南蛮甕(なんばんがめ)に、沖縄の強い太陽と湿気を含んだ風、そしておばあちゃんの手の温もり。それら全てが複雑に作用し、長い時間をかけて発酵することで、あの味は生まれていました。松島さんは言います。「東京で干してみたけど、乾燥しすぎてダメだった。やっぱり沖縄の気候じゃないと」と。

戦後の貧しい時代、激動の中で何もかもが変わっていく中にあっても、おばあちゃんは「家の味」「家族の絆」を、あの赤い一粒に託して守り抜いたのです。

私は思うのです。あの古い壺の傷一つ一つには、家族の歴史と、沖縄という土地の記憶が刻まれているのだと。豆腐ようは、単なる保存食ではありません。それは、先人たちの想い(うむい)をタイムカプセルのように詰め込んだ「記憶の缶詰」ならぬ「記憶の壺」なのです。

現代に生きる私たちが豆腐ようを口にする時、その舌の上で溶けるのは、数百年の時を超えて受け継がれてきた「沖縄の心」そのものなのかもしれません。

今日も沖縄のどこかで、誰かが壺の中を覗き込み、発酵の様子を見守っています。その静かな営みが、これからもずっと続いていくことを願って。

あんしぇー、またやーさい!(それでは、またお会いしましょう!)