沖縄県・波照間島で造られる泡盛「泡波(あわなみ)」。その希少性から「幻の酒」と呼ばれ、多くの泡盛ファンを惹きつけてやみません。

しかし、なぜこれほどまでに入手が難しいのでしょうか?

本記事では、「泡波」が幻と呼ばれる理由を結論から先に解説し、その歴史、製法、そして流通の現実までを分かりやすく紐解いていきます。

- なぜ幻か

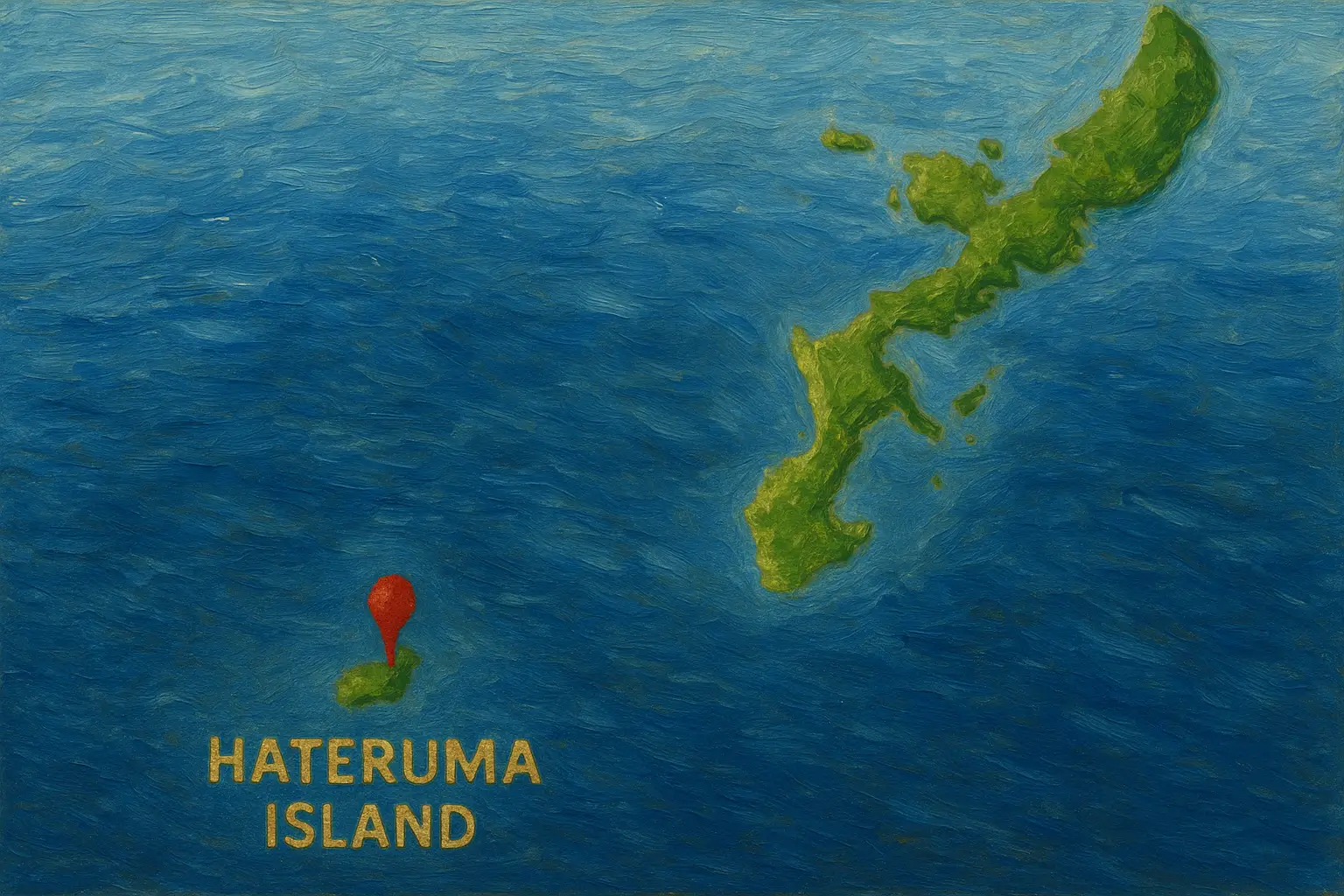

波照間島の家族経営による徹底した手造りで生産量が少なく、その9割が島内で消費されるため、島外への供給が極めて限定的。

- どこで作られるか

日本最南端の有人島・波照間島で、ただ一つの酒造所「波照間酒造所」が製造しています。

- 味の特徴

島の地下水由来の、ソフトでまろやかな口当たりとかすかな甘みが特徴。飲みやすいと評されています。

名前はうむいっていいます。

おおらかで仏みたいと言われます。褒めてるよね?

涙もろく、嬉しいことや感動することがあると、すぐに目を潤ませてしまう事があります。

保有資格

・調理師

・管理栄養士

資格を活かし、料理教室の講師をしていたこともあります。

結論 | 泡波が“幻”と呼ばれる理由

「泡波」が入手困難である理由は、主に「極端な少量生産」と「島内優先の流通」という2つの要因が重なっているためです。

少量生産(家族経営・手作業)

波照間酒造所は、創業者一族5名という少人数で運営される家族経営の酒造所です。製造工程の多くは伝統的な手作業に依存しており、例えばラベル貼りも一枚ずつ手で行われています。

このため、生産量には物理的な限界があり、3合瓶(600ml)換算で月におよそ6000本が目安とされています。品質を最優先する手造りの姿勢が、結果として生産量を限定しているのです。

島内優先の消費と流通の制約

「泡波」はもともと、島民の暮らしのために造られてきたお酒です。現在でもその哲学は変わらず、生産量の約9割が波照間島内で消費されます。島の祭事や祝い事に欠かせない存在であり、島民の需要を満たすことが最優先されています。

さらに、波照間島が地理的に隔離された離島であることも、流通を困難にしています。石垣島からの船便に頼るしかなく、一度に輸送できる量には限りがあり、悪天候で船が欠航すれば物流は完全に停止します。

このように、島外へ出荷されるのは、全体のわずか1割程度。この極端な供給の少なさが、「幻」と呼ばれる最大の理由です。

風土と製法が支える品質(結果として需要超過)

「泡波」の唯一無二の味わいが、その人気を不動のものにしています。波照間島のサンゴ礁からなる土壌でろ過された、微量の塩分を含む地下水が、ソフトでまろやかな口当たりと、かすかな甘みを生み出します。

この独特の風味が多くの人々を魅了し、常に需要が供給を上回る状態が続いています。

価格が上がりやすい構造

島内ではごく一般的な価格で販売されていますが、島外に出るとその希少性から価格が高騰します。特にインターネットオークションなどでは、定価の何倍ものプレミア価格で取引されることが少なくありません。

これは酒造所が意図したものではなく、市場原理によって生まれた現象です。この価格の高騰が、「泡波=高級で手に入らない酒」というイメージをさらに強固なものにしています。

▶︎ 泡波の定価と市場価格の違いについては「価格の見方と買い時」で詳しく解説しています。

「泡波」の始まりと歩み

「幻の酒」という名声の裏には、波照間島の風土と文化に深く根ざした歴史があります。

名前の由来

「泡波」という銘柄名は、泡盛の「泡」と、波照間島の「波」から一文字ずつ取って名付けられたとされています。その名の通り、島と泡盛が一体であることを象徴する、シンプルで愛情のこもった名前です。

島民共同の酒造りから家族経営へ

波照間酒造所の起源は、戦後間もない1950年代に、島民の共同事業として始まったことにあるとされています。物資が乏しい時代に、島の暮らしに不可欠な酒を自分たちの手で造ろうという、コミュニティの強い絆から生まれました。

その後、創業者の波照間家による家族経営へと移行し、現在に至るまで3代にわたってその伝統製法が受け継がれています。この変遷が、大規模化せず、品質を重視する現在の酒造所の哲学を形作ったと考えられます。

島の行事と“神酒”としての位置づけ

波照間島では、今なお多くの年中行事が大切に受け継がれており、「泡波」は神様に捧げる「神酒(かみざけ)」として、祭祀に欠かせない存在です。

単なる嗜好品ではなく、島の文化と信仰の中心にあり、島民の誇りの象徴でもあります。この文化的な重要性が、生産量を増やして島外市場の需要に応えることよりも、島内への安定供給を優先する理由となっているのです。

風土と製法の要点

「泡波」の希少価値は、その独特の品質によって支えられています。

水 | 味わいの魂

「泡波」のソフトでまろやかな風味の源は、仕込みに使われる波照間島の地下水です。サンゴ礁の石灰岩層でろ過されたこの水は、微量の塩分を含む硬水で、これが他の泡盛にはない独特の甘みと柔らかい口当たりを生み出すとされています。まさに、波照間島のテロワール(土地の個性)が凝縮された「魂」と言えるでしょう。

麹と蒸留 | 伝統の技

泡盛造りには、沖縄の高温多湿な気候での腐敗を防ぐクエン酸を生成する「黒麹菌」が不可欠です。波照間酒造所では、この黒麹菌を使った麹造りを、職人が泊まり込みで温度管理を行うなど、徹底した手作業で行っています。

また、蒸留には昔ながらの「直火釜蒸留法」を採用。釜に直接火を当てるこの方法は、効率は良くありませんが、原料米の持つほのかな甘みや香ばしさを引き出し、泡波ならではの骨太な旨味を形成します。

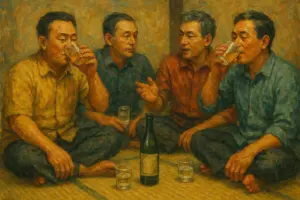

30度の飲み口と特徴

「泡波」のアルコール度数は30度と、泡盛としては標準的です。しかし、その口当たりは非常にまろやかで飲みやすいと評されています。飲むほどに味わいが深まり、水割りでも風味が損なわれないため、泡盛初心者から愛好家まで幅広く支持されています。

▶︎ 自分に合った飲み方は「おすすめの飲み方」で探せます。

流通の現実とよくある誤解

「幻の酒」という言葉から生まれる、いくつかの誤解について解説します。

「現地なら必ず買える?」への回答

波照間島を訪れれば必ず手に入る、というわけではありません。島内の売店に入荷してもすぐに売り切れてしまうことが多く、観光客が購入できる機会は限られています。島民や民宿・飲食店への供給が優先されるため、「現地に行っても買えなかった」という話は珍しくありません。

▶︎ 少しでも入手確率を上げる方法は「泡波 入手方法」で詳しく解説しています。

ネット高額転売とリスク

インターネット上では定価を大幅に上回る価格で転売されていますが、波照間酒造所はこれらの取引に一切関与していません。非正規ルートでの購入には、品質が保証されないリスクも伴います。

定価と市場価格のギャップ

島内での定価は、ミニボトル(100ml)が数百円、一升瓶(1800ml)が2,000円弱と、ごく一般的な泡盛の価格です。しかし、島外での希少価値がプレミア価格を生み出しており、この大きな価格差が「泡波」の“幻”のイメージをさらに強めています。

よくある質問(FAQ)

まとめ|泡波が“幻”と呼ばれる理由

泡波が幻とされる本質は、「小さな島の生活に根ざした酒」であることにあります。

波照間島の限られた地下水と家族の手作業による少量生産、そして島内優先の流通方針が重なり、自然に“希少な存在”となりました。

その希少性は決して意図的な演出ではなく、「島民のために造る」という哲学を守り抜いてきた結果です。

だからこそ、泡波は単なる希少酒ではなく、波照間島の文化と誇りを象徴する“生きた伝統”と言えます。

コメント